Pour protéger le milieu marin, la science avance

Les radionucléides rejetés en mer diffusent vers le vivant et l’environnement. Comment migrent-ils dans les écosystèmes ? Quels phénomènes physiques les remettent en suspension ? Pour répondre à ces questions, des recherches sont menées dans plusieurs mers et océans à la surface du globe.

Le risque de corrosion

Comme pour l’air, le sol et les aliments, l’Institut assure une veille des niveaux de radioactivité dans les mers qui bordent l’Hexagone. Vingt-trois stations de prélèvements surveillent l’eau, les algues, les sédiments... Celles « sous l’influence » des rejets des installations nucléaires mesurent les radionucléides artificiels et naturels pour détecter tout rejet anormal. Les autres, dites « de référence », mesurent le « bruit de fond » radioactif naturel et celui dû aux activités humaines du passé, non influencé par des installations proches. Les mesures sur les prélèvements se concentrent sur les radionucléides connus pour leur rémanence, tel le césium 137, introduits par les essais aériens d’armes nucléaires (1945-1980) et l’accident de Tchernobyl (1986).

Alors que l’impact sanitaire des installations nucléaires françaises s’avère négligeable, qu’en est-il après un accident, tel celui de Fukushima Daiichi en 2011 ? Que deviennent les radionucléides relâchés ? Comment prédire l’évolution d’une telle contamination à moyen et long terme ?

Le programme de recherche Amorad1, initié après l’accident japonais, étudie la propagation des rejets radioactifs dans les réseaux trophiques2 en suivant des bio-indicateurs. Comment cette pollution passe-t-elle de l’eau au plancton, du plancton aux petits crustacés, des petits crustacés aux poissons de plus grande taille... pour arriver enfin à l’homme ?

En 2019, la thèse de Mokrane Belharet procure quelques réponses nouvelles. Basée sur la simulation de dispersion des rejets de césium 137 dans l’eau à la suite de l’accident nippon, elle apporte des connaissances sur l’incorporation de ce radionucléide dans les espèces pélagiques de la côte pacifique japonaise, ces organismes vivant dans la colonne d’eau, entre la surface et le fond.

Du plancton au poisson

Hors contexte accidentel, une autre thèse, débutée en 2020, étudie le transfert du césium 137 et du polonium 210 au sein de l’écosystème marin. Direction le golfe du Lion, dans le Sud de la France, où se jette le Rhône, dont les rives accueillent plusieurs installations nucléaires. « L’objectif est de représenter l’écosystème local et d’y appliquer différents scénarios d’accidents. Il faut évaluer l’impact d’une contamination radioactive et sa transmission au cours du temps dans la chaîne trophique », précise Sabine Charmasson, chercheuse océanographe.

Quantifier le transfert des radionucléides de l’eau vers le plancton est un défi. La radioactivité impacte en premier ces organismes, à la base des chaînes alimentaires. D’autres espèces se contaminent en les consommant. Ces populations planctoniques, très diverses, ont une durée de vie courte. Leur développement dépend des saisons et des aléas subis par la masse d’eau qui les abrite. Il est difficile de les échantillonner.

Lancé en 2019, le projet Needs-Droplett3 devrait améliorer la connaissance de ce premier maillon trophique. En 2020, six campagnes d’échantillonnage sont menées près de Toulon (Var), où les populations planctoniques sont bien connues. Des techniques de collecte adaptées au phytoplancton et au zooplancton sont déployées. « Nous allons analyser quatre radionucléides dont le risque de rejet est élevé en cas d’accident nucléaire : le césium 137, le curium 244, les plutoniums 239 et 240. Des éléments traces métalliques seront aussi pris en compte », détaille la chercheuse océanographe Céline Duffa.

Dans la Manche, à La Hague, autour de l’usine de traitement et recyclage de combustibles usés, les chercheurs étudient d’autres bio-indicateurs. Ils renseignent sur l’impact environnemental des installations. « Il s’agit d’espèces peu mobiles. Elles sont présentes toute l’année, sur toute la zone d’intérêt. Elles concentrent ainsi beaucoup la radioactivité », décrit le radioécologiste Bruno Fievet.

Algues et mollusques

Les bio-indicateurs retenus dans le golfe normand-breton sont l’algue Fucus serratus – facile à récolter à marée basse – et divers mollusques : huîtres, coquilles Saint-Jacques, moules et patelles. « Les radionucléides rejetés ne se retrouvent pas instantanément dans ces organismes. Un équilibre s’établit avec l’eau et la cinétique dépend de l’espèce. »

Les algues concentrent l’iode 129 jusqu’à 100 000 fois. Plus elles sont proches de l’émissaire de rejets, plus ce taux est élevé. Le radionucléide se diluant dans la mer, cette concentration baisse ensuite rapidement à mesure que l’on s’éloigne du site.

Des mesures à Concarneau et à Roscoff (Finistère) – hors influence du site de La Hague – fournissent le « bruit de fond ». Ce niveau de base de radioactivité aide à déterminer la radioactivité due aux rejets.

L’usine de La Hague fait l’objet d’une surveillance continue par l’exploitant et régulière par les experts de l’IRSN, depuis sa mise en service en 1966. Les effluents liquides radioactifs issus du traitement-recyclage des combustibles usés sont rejetés en mer après contrôle, dans le cadre des autorisations. « Dans le compartiment biologique, la plupart des radionucléides sont proches ou inférieurs aux limites de détection, à l’exception de trois qui constituent la majorité des rejets d’Orano La Hague : le carbone 14, le tritium et l’iode 129 », indique Bruno Fievet.

L’apport des sédiments

Une fois en mer, les radionucléides s’associent aussi partiellement à des particules. Ils se retrouvent ainsi dans les sédiments. Y persistent-ils ? Combien de temps ?

Mené de 2014 à 2017, le projet Indigo-Sedi4 évalue la rémanence de ceux rejetés par le site de La Hague depuis 1966. Il quantifie le césium 137, le cobalt 60, l’américium 241, le curium 255 et les plutoniums 238, 239 et 240 dans les premiers centimètres des sédiments du golfe normand-breton. En 2016, dix scientifiques récupèrent des sédiments dans une zone de 12 000 km2. C’est leur quatrième campagne océanographique après les projets Traces 2014 et 2015 et Prest 2015. Les échantillons sont issus de l’interface eau-sédiments (sur 10 cm). Deux carottes de 50 cm, issues des rares zones vaseuses de cette zone, renseignent sur la répartition des radionucléides plus en profondeur.

« Les radionucléides se lient aux particules fines, en général inférieures à 63 μm, détaille le radioécologiste Philippe Laguionie. Leur affinité dépend de la granulométrie, de la nature des sédiments et du type de radionucléide. » Une trentaine de configurations mêlant galets, vase, sable et particules fines est répertoriée.

Selon une étude de l’Institut co-financée par Orano, 0,04 % du césium 137 rejeté en mer par l’usine de La Hague est encore dans les sédiments du golfe normand-breton, contre 6 % du cobalt 60 et 3 % en moyenne pour les autres radionucléides. « Ce travail conforte le modèle de dispersion des rejets dont nous disposons, souligne Patrick Devin, ingénieur à la direction sûreté environnement protection chez Orano recyclage. Il complète notre surveillance réglementaire et nous permet d’évaluer la rémanence de nos rejets. »

Les travaux sur les sédiments marins présentent un autre intérêt : véritable stock de radionucléides, ces particules enfouies peuvent être remises en suspension par une houle importante. En 2008, le projet Extrema étudie les répercussions de phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes sur la redistribution des radionucléides. Il montre « l’influence prépondérante des tempêtes de sud-est sur la remise en suspension des sédiments marqués par les apports rhodaniens et sur leur redistribution sur le plateau continental du golfe du Lion », résume Sabine Charmasson.

Un impact sanitaire négligeable

« Les rejets du traitement et recyclage – hors tritium – ont baissé depuis les années 1980. La diminution varie d’un facteur 40 à 500 selon les radionucléides », indique Michel Chartier, expert en radioprotection. Il met en avant « la prise de conscience quant à la nécessité d’améliorer la protection de l’environnement, le durcissement de la réglementation et l’amélioration des technologies de traitement et recyclage ».

L’exposition de la population due aux rejets radioactifs de l’usine de La Hague reste de l’ordre de 10 μSv/an5, 300 fois inférieure à la radioactivité naturelle, concluent les experts de l’IRSN6 en 2020. Ils analysent les conséquences des rejets chimiques et radioactifs sur la faune, la flore et les populations riveraines. Ils réalisent une étude critique du dossier de l’exploitant. Ils ne remettent pas en cause l’ordre de grandeur des impacts dosimétrique et sanitaire de l’installation sur la population. Ils invitent Orano à s’interroger sur « les hypothèses considérées dans les calculs d’impact ».

1. Amélioration des modèles de prévision de la dispersion et d’évaluation de l’impact des radionucléides au sein de l’environnement.

2. Ensemble des organismes d'un écosystème, allant des producteurs primaires aux échelons les plus élevés de la chaine alimentaire.

3. Il vise a évaluer les transferts de radionucléides artificiels dans les premiers maillons d’une chaine trophique marine par une approche intégrée « chimie, biologie, écologie », en collaboration avec l’Institut méditerranéen d’océanographie (université Aix-Marseille) et l’Ifremer.

4. Investigations sur la dispersion et les transferts de radionucléides dans le golfe normand-breton (volet sédiments).

5. A titre de comparaison, la dose délivrée par un scanner abdomino-pelvien est de 10 000 μSv, soit 1 000 fois ce que reçoit en un an la personne la plus exposée à La Hague.

6. Dans le cadre d’un réexamen de sureté de l’étude d’impact décennale de l’usine de La Hague.

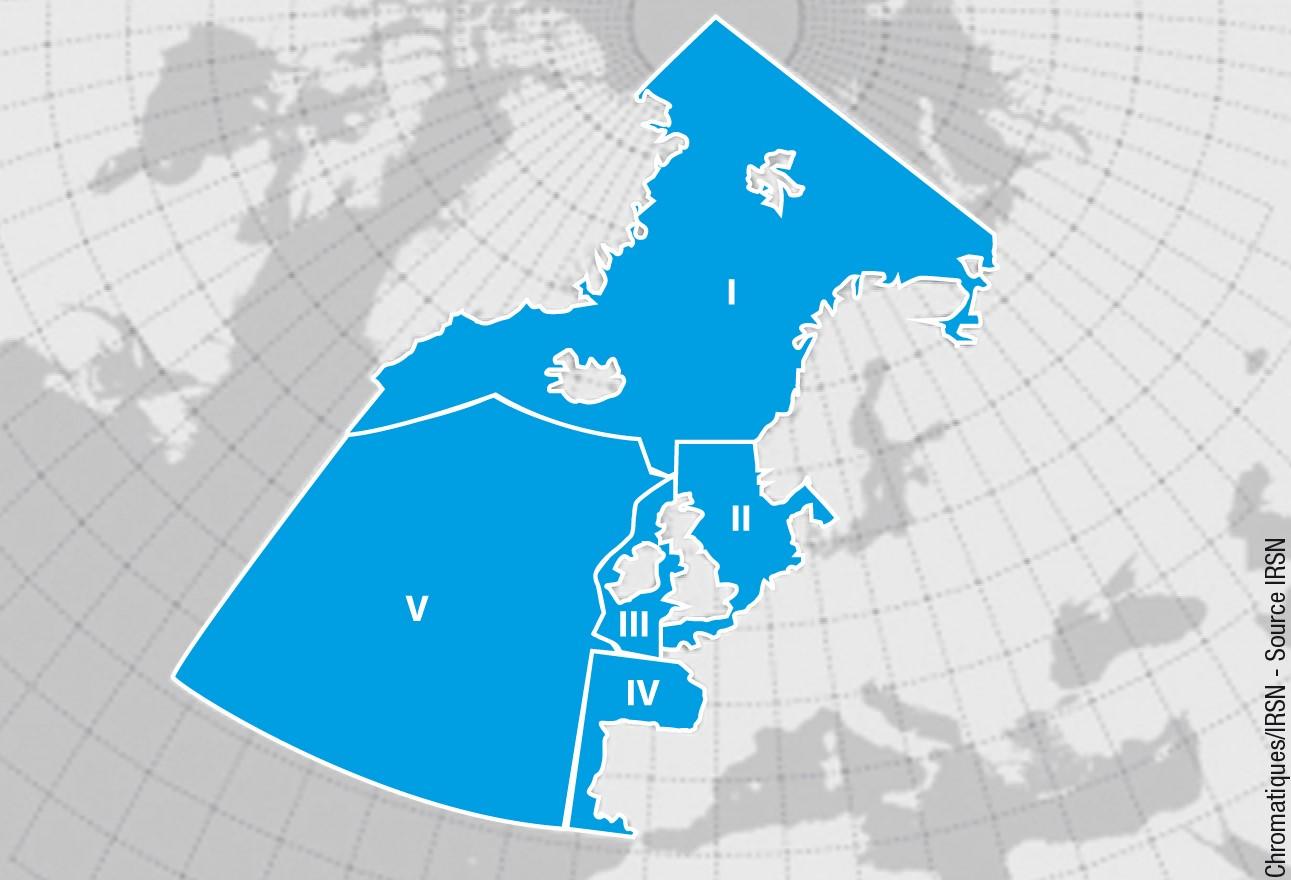

INTERNATIONAL - Convention Ospar : baisse des rejets en Atlantique du Nord-Est

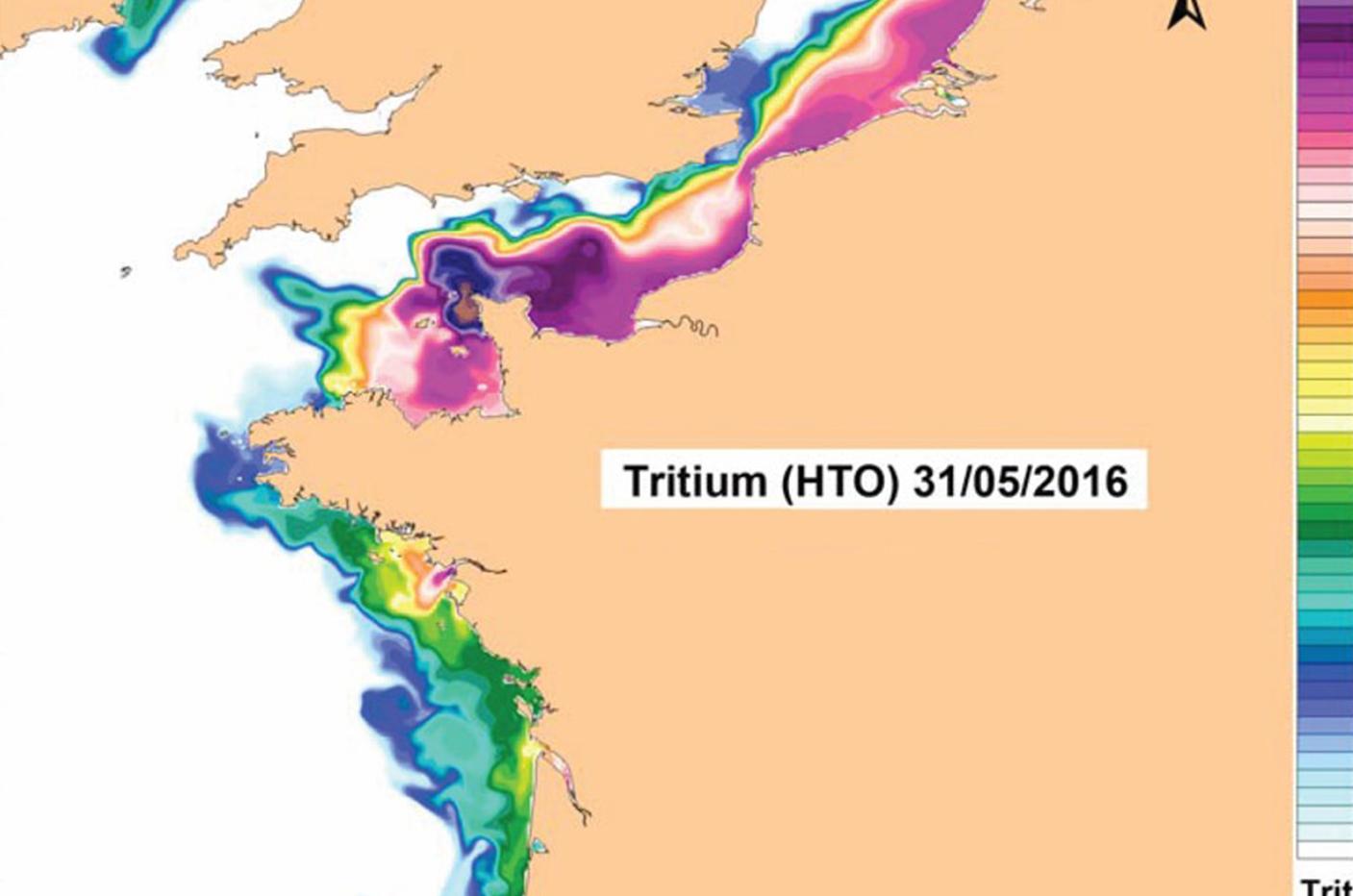

Quelle proportion du tritium1 rejeté en mer par l’usine de retraitement de La Hague se retrouve dans l’atmosphère ? Les scientifiques explorent ce phénomène le long de la zone côtière proche. Si ses effets sur l’homme sont négligeables, cette modélisation pourrait s’avérer utile pour d’autres pollutions marines.

En 2019, Olivier Connan, chercheur en radioécologie, réalise à plusieurs reprises des prélèvements d’eau de mer et de vapeur d’eau au sémaphore de Goury. Il est à 10 kilomètres de l’émissaire de rejets liquides en mer2. Entre 8 et 20 heures, il relève des variations de teneur en tritium, de 2 à 15 Bq/L. Ces activités vont bien au-delà du 1 Bq/L habituellement mesuré dans l’atmosphère, en équilibre avec les concentrations marines moyennes.

« Une seule explication était plausible : les activités atmosphériques de tritium étaient corrélées au tritium rejeté dans l’eau de mer, puis évaporé », rapporte le scientifique.

Ce résultat conforte une hypothèse remontant à 2012. « À l’époque, nous avions placé un préleveur automatique de vapeur d’eau de l’air en bordure de mer pendant quinze jours. De fortes variations d’activité de tritium dans l’air avaient déjà été observées », se rappelle Pascal Bailly du Bois, radioécologiste.

En couplant des modèles de diffusion du tritium dans l’eau de mer (Mars 2D) et d’évaporation, Olivier Connan espère préciser le flux s’échappant vers l’atmosphère.

1. Le fonctionnement normal des réacteurs nucléaires et le traitement des éléments combustibles émettent du tritium. En 2017, La Hague en rejetait 1 900 TBq sous forme liquide et 72 TBq sous forme gazeuse.

2. Projet Spectra (Speciation du tritium dans l’atmosphère).

FOCUS - Rejets marins de tritium : Quelle émanation vers l’atmosphère ?

Depuis 1995, les rejets radioactifs dans l’Atlantique du Nord-Est des émetteurs bêta ont baissé d’un facteur 12 (à l’exception du tritium) et ceux des émetteurs alpha d’un facteur 2,5. « La diminution la plus significative date des années 1980 et 1990 », précise Bruno Fiévet, radioécologiste.

Ces résultats sont mis en avant par la Commission Ospar pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (« Convention Ospar »). Son objectif stratégique est de prévenir la pollution de la zone maritime Ospar.

Depuis 1995, l’IRSN œuvre, aux côtés des pouvoirs publics, dans les travaux de cette commission incluant quinze pays européens.

« L’Autorité de sûreté nucléaire [ASN] fournit le détail des quantités d’éléments radioactifs provenant des installations françaises. L’IRSN transmet des résultats de mesure de concentration dans l’environnement marin. Ils sont issus des bio-indicateurs – algues et mollusques – prélevés le long des côtes en Atlantique, Manche et mer du Nord », décrit Bruno Fiévet.

La source principale des rejets dans cette zone est le retraitement des combustibles nucléaires usés.

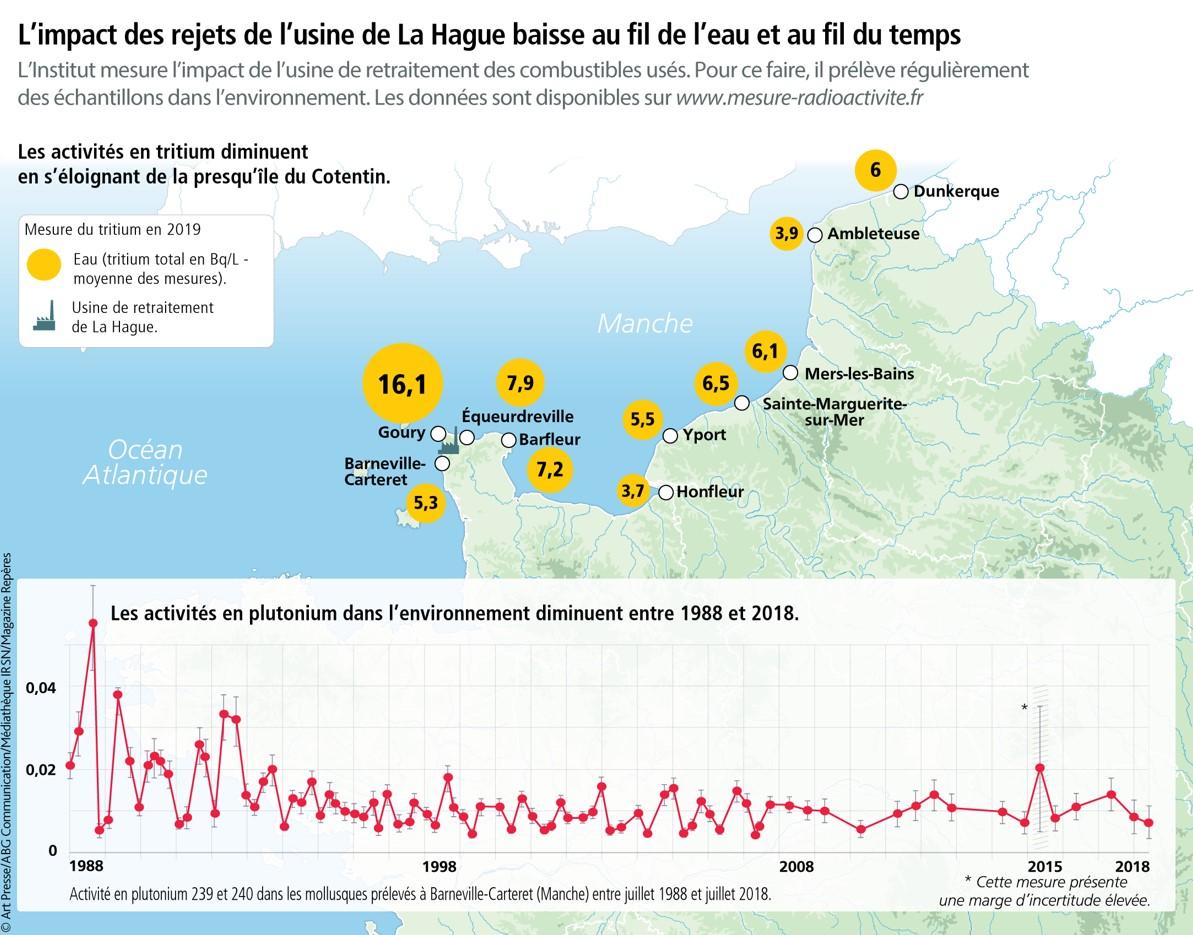

INFOGRAPHIE - L'impact des rejets de l'usine de la Hague baisse au fil de l'eau et au fil du temps

L'Institut mesure l'impact de l'usine de retraitement des combustibles usés. Pour ce faire, il prélève régulièrement des échantillons dans l'environnement. Les données sont disponibles sur www.mesure-radioactivite.fr.

Dossier publié en avril 2021